Dr. Ernst Trebin

Allgemeinmedizin - Homöopathie

Mehrere Miasmen am Werk?

Im Oktober 2011 durfte ich vor Ärzten und Heilpraktikern, die sich der klassischen Homöopathie verschrieben haben, meine Arbeitsweise vortragen. Der Kongress fand in Veitshöchheim bei Würzburg statt, stand unter dem Motto Hinter den Symptomen und wurde ausgerichtet vom Bund Klassischer Homöopathen Deutschlands und seinen Mitgliedsvereinen.

Die Ausarbeitung meines Referates, aber auch der Austausch mit den anderen Dozenten und Teilnehmern, gaben Anlass, den eigenen Arbeitsstil klarer wahrzunehmen und präziser zu formulieren. Meine Behandlungsweise zeichnet sich bei chronischen Erkrankungen vor allem durch den Gebrauch kompletter Salze aus, auch kombinierte Arzneien genannt; und ferner durch einen klaren Rückgriff auf miasmatische Denkstrukturen. Im Nachgang zur Tagung möchte ich diese Arbeitsweise schriftlich ausformulieren:

Die Homöopathie ist bei akuten Krankheitsfällen noch recht übersichtlich. Hat man das Prinzip der kleinen Reize, die bei Symptomähnlichkeit eine bestimmte Erkrankung tilgen können, akzeptiert, so begreift man leicht die Wirkung von Aconit, Apis mellifica, Belladonna, Conium, Stramonium etc.. Derlei Arzneien waren für Hahnemann der Einstieg in seine Heilmethode, sie ließen ihn aber in Stich beim Versuch, chronisch bestehende oder wiederkehrende Leiden zu behandeln. Zehn Jahre lang, so schreibt er, hat er geforscht, bis er bekannt geben konnte, dass in chronischen Krankheitsfällen nicht nur eine wesentlich umfassendere Anamnese erforderlich ist (Allgemeinsymptome und Familienanamnese einschließend), sondern dass auch andere Arzneien angezeigt sind. In chronischen Fällen sah er den Nutzen vor allem in Arzneien mineralischen Ursprungs, Sulfur etwa, Calcium carbonicum, Natrium muriaticum oder Silicea, Substanzen, deren therapeutischer Wert sich erst durch das Dynamisieren erschließt, da ihre Ausgangssubstanz oftmals so gut wie keine arzneiliche Wirkung zeigt.

Diese klare Erkenntnis ist unter Homöopathen bis heute nicht selbstverständlich, obwohl ein J.C. Burnett (1840-1901) schon vor über 100 Jahren vom Haltepunkt einer Arznei sprach, um darzulegen, dass nicht jede Arznei jeder Erkrankung gerecht werden könne, obwohl Gerhard Risch in Yves Labordes Die hereditären chronischen Krankheiten darauf hinwies, dass nur 10% unserer Arzneien für die Behandlung konstitutioneller Leiden geeignet seien. Mit Nux vomica ist keine Migräne zu heilen, kein Rheuma mit Pulsatilla oder Rhus toxicodendron, kein Heuschnupfen mit Dulcamara, kein Krebs mit Belladonna! Alle großen Homöopathen von Kent bis Klunker haben auf diesen Umstand hingewiesen und postuliert, dass die fundamentale Therapie chronischer Leiden mit den großen Arzneien mineralischer Herkunft wie Arsen, Phosphor, Natrium muriaticum, Sulfur etc. zu bewerkstelligen sei.

Diese Erkenntnis schon verinnerlicht, verließ ich 1997 das Kassensystem und ging in die Privatpraxis in der Erwartung, nun genügend Zeit für Grund- und Folgeanamnesen zu haben und damit alles Leiden heilen zu können. So kam es aber nicht und viele Hoffnungen blieben unerfüllt. Ich fand aber nach und nach Freude an den kombinierten Arzneien, stellte fest, dass Calcium phosphoricum oftmals nützlicher war als der reine Phosphor, löste etliche Haut- und Allergieprobleme wesentlich besser mit Natrium sulfuricum, obwohl die Symptomatik zunächst nur für den Schwefel sprach. Ich lernte unbekümmert das Zusammenfügen zweier Grundelemente, obwohl meine Lehrer dieses Vorgehen nur im Ausnahmsfalle schätzten, und verstand es schließlich, dieser Art des Kombinierens auch miasmatische Betrachtungen zugrunde zu legen:

Dergestalt etwa, dass ein Phosphor-Typ mit deutlichen Zeichen der Sykose, also Warzenbildung oder Urogenitalinfekten, nicht mit Phosphor allein zu behandeln wäre, sondern besser mit Natrium phosphoricum, da ich begriff, dass alle Natrium-Salze der Sykose zuzuordnen sind, Phosphor aber allein der Tuberkulinie angehört (Näheres dazu später!); dass ein Sulfur-Charakter mit Zeichen den Syphilinie, z.B. Fehlbildungen im Zahnbereich, ein Fall sein kann etwa für Aurum sulfuricum (da Sulfur alleine zu nichts anderem gehört als zur Psora).

Mit dem Zusammenfügen zweier Arzneimittelbilder lernte ich nicht nur, manchem Entscheidungsnotstand bei der Repertorisation zu entgehen (selten entspricht eine Arznei allen Symptomen, oft dominieren zwei oder mehrere Mittel), sondern fand mich plötzlich auch in bester Gesellschaft.

Wilhelm Schüssler (1821-1898) hat einige dieser Salze mit seinem System biochemischer Arzneien eingeführt (siehe Tabelle); da seine Arzneimittelbilder aber Produkte theoretischer Überlegungen waren und nicht die Ergebnisse von Arzneimittelprüfungen, fand er wenig Gehör unter den klassisch homöopathisch tätigen Kollegen. Seine Arzneien erscheinen mir sehr wertvoll, wenngleich ich die Art ihrer Anwendung nicht sehr schätze, denn hier werden in z.T. unkritischer Weise hocheffiziente Homöopathika willkürlich eingesetzt mit dem nicht selten zu beobachtenden Ergebnis der Provokation tieferer Pathologien.

J.T. Kent (1849-1916) hat die von Schüssler eingeführten Arzneien gewürdigt wie kaum ein anderer und ihnen in seiner Arzneimittellehre viel Raum gegeben. Und er hat eine nicht geringe Zahl weiterer Salze dieser Art hervorgebracht (siehe Tabelle), über die er in seinem posthum veröffentlichten Buch Neue Arzneimittelbilder der homöopathischen Materia medica ausführlich berichtet. Leider eignet sich diese Literatur kaum zum Studium dieser Mittel, allenfalls zum Nachschlagen, denn es handelt sich hier um eine staubtrockene Aufzählung einzelner Symptome. Es fehlt diesen Arzneien so etwas wie ein Persönlichkeitsporträt oder eine Essenz, was wir als Denkhilfe und Identifizierungsmerkmal gerne benützen würden. Ob Kent diese Salze wirklich geprüft hat, ist fraglich; anzunehmen ist eher, dass er, ähnlich wie Schüssler, theoretische Überlegungen seinen Beschreibungen zugrunde gelegt hat.

Rajan Sankaran, Jan Scholten und Wolfgang Springer (und Kollegen) haben versucht, Leitlinien zu extrahieren und diesen Salzen zu unterlegen. Dabei handelt es sich um subtile Persönlichkeitscharakteristika, die mir zu fragil und zu sehr interpretationsabhängig erscheinen, als dass ich sie einer soliden Arzneimittelwahl zugrunde legen möchte. Spezifische somatische und psychische Elemente sind mir nur bei wenigen dieser Salzen geläufig, Calcium phosphoricum z.B. oder Natrium sulfuricum, altbewährten Mitteln also; bei allen anderen komme ich zur Entscheidung weitgehend ausschließlich über ihre beiden Einzelkomponenten. Möge ein breiterer Gebrauch dieser Arzneien über die klinischen Erfahrung dieses Manko lösen. In den Repertorien sind sie ohnehin stark unterrepräsentiert und bei einer Computerauswertung fallen sie völlig aus dem Raster. Durch meine Art der handschriftlichen Auswertung in der Repertorisationsarbeit kann ich sie dennoch zwischen den großen Säulen der Polychreste entdecken; es kommt aber auch vor, dass die letztlich gewählte Kombination selbst gar nicht auftritt.

Warum haben alte Meister wie Schüssler und Kent sich diesen Arzneien zugewandt? Ich vermute, sie standen vor den gleichen Problemen wie unsere homöopathischen Größen der Gegenwart: Die Zahl unerfüllter Hoffnungen, die der Standardeinsatz der Polychreste hinterließ, war zu groß. Die heutige Antwort auf dieses Dilemma scheint mir die Flucht – ich drücke das mal so aus meiner persönlichen Warte aus – in die Psyche und in neue Exoten unter den Arzneien. Über Vithoulkas kam eine verstärkte Psychologisierung in die homöopathische Arbeit, andere Gruppierungen suchen ihr Heil in seltsamen Milcharzneien, Spinnen-, Schlangen- und nun auch Vogelmitteln, Jan Scholten hat sich zu den Lanthaniden vorgearbeitet und hinter allem steht eine – mit Verlaub – unkritisch oder schwärmerisch eingesetzte Signaturenlehre.

Wieder andere suchen ihre Lösungen im Rückgriff auf Bönninghausen und Boger oder auf eine sogenannte genuine Homöopathie, die aber nach meiner Ansicht bei einem Hahnemann aus der Anfangszeit der Methode stehen bleibt, bevor er die Handhabung chronischer Leiden überhaupt erkannt hat. Ihr Leitstern ist das Symptom, ihre Behandlung erreicht nicht die Konstitution, sondern gleicht eher einer chronischen Akuttherapie.

Über die Beiträge von Schüssler und Kent hinaus sind mir noch weitere Salze der beschriebenen Art zugefallen wie etwa Aurum phosphoricum oder zuletzt Mercurius chloratus natronatus, welches mir eine ganz besonders wertvolle Arznei zu sein scheint. Es gibt keine Literatur hierzu und über die Urheberschaft ist mir auch nichts bekannt; ich nehme an, auch diese Mittel stammen aus der Generation um Kent, also aus einer Zeit vor etwa 100 Jahren. Selbst Apotheker Magister Robert Müntz aus Eisenstadt im Burgenland/Östereich weiß keine Auskunft über den Ursprung zu geben, hat aber dankenswerter Weise diese Arzneien in seinem Angebot (www.remedia.at).

Der erste Grundlage meiner Art der Arzneimittelfindung ist also das Zusammensetzen dominierender Grundlinien, wenn etwa ein Teil der Symptome von Natrium muriaticum oder Natrium carbonicum, der andere Teil von Phosphor oder Acidum phosphoricum abgedeckt wird, keines aber von diesen für alle wesentlichen Elemente zutrifft, so dass möglicherweise die Wahl auf Natrium phosphoricum trifft.

Die zweite Grundlage meiner Entscheidungsweges bezieht die Miasmatik mit ein. Wie ich eingangs schon angedeutet habe, entscheidet das vorherrschende Miasma häufig über das Kation des schließlich zu wählenden Salzes: ein Multiple-Sklerose-Patient mit einer sulfur-typischen Neurodermitis kann für seine konstitutionellen Gegebenheiten Mercurius sulfuricus brauchen, ein Silicea-Typ mit Hinweisen auf ein karzinogenes Miasma würde unsere Entscheidung zu Kalium silicicum lenken (siehe weiter unten!).

Die Miasmenlehre tut sich schwer, sie ringt auch heute noch, und oftmals vergeblich, um Anerkennung. Für Hahnemann in seinen letzten Jahren war sie ein wichtiges Gedankengebäude, um die Grundlagen unserer chronischen Krankheiten verstehen und erklären zu können. Für viele Homöopathen bis in die heutige Zeit ist sie aber ein rotes Tuch; sie können damit nichts anfangen. Andere zerfleddern sie wiederum wie Rajan Sankaran, unterwerfen sie ihren intellektuellen Spielen wie Peter Gienow oder missbrauchen sie für ihre Esoterik wie Rosina Sonnenschmidt.

James Compton Burnett bedachte bei seinen therapeutischen Entscheidungen ganz intensiv die miasmatischen Gegebenheiten und setzte ohne große Symptomensuche sehr großzügig die Nosoden ein, ergänzt durch stark organotrop gewählte und in Tiefpotenzen gegebene Zwischenmittel, die er dem uns heute nicht mehr vertrauten Fundus von Johann Gottfried Rademacher (1772-1850) entnahm. Von Burnett stammt der von mir gerne zitierte Satz: “Wenn die Homöopathie einmal ihre Säuglingswindel ablegt, dann werden die subjektiven Symptome für die höhere Homöopathie das sein, was das Buchstabieren für das Lesen ist”.

Auch Frau von der Planitz formulierte die Ansicht, dass in einer miasmen-orientierten Arzneimittelwahl andere Kriterien Einfluss nehmen als allein das reine Prüfungssymptom: Nämlich die Würdigung der Pathologie, also Art und Ort der Erkrankung, möchte ich ergänzen. In Veitshöchheim kam zur Sprache, was ich so noch nicht vernommen habe, dass auch Hahnemann mit der Entdeckung der Psoralehre sich von der reinen Verwertung des Einzelsymptoms abwandte. In der Tat gab er einfach Sulfur, wenn er in einem Falle das Wirken der Psora vermutete, die weitere Symptomatik aber unergiebig war.

Nun ist es aber auch ein Kreuz mit der Miasmenlehre: Wenn man, was gängige Vorstellung ist, den Polychresten multimiasmatische Zuständigkeit einräumt, wenn also Phosphor der Psora, Tuberkulinie und Syphilinie gleichzeitig zugeordnet wird, was nützt uns dann die Miasmatik? Sie wäre nur für die Theorie von Interesse, aber wir hätten keinen Gewinn für unsere Arzneimittelwahl aus der Identifizierung des vorherrschenden Miasmas. Mein Weg wurde, die einzelnen Miasmen weiter zu fassen, ihre Zuständigkeit zum Teil überlappend zu formulieren, dafür aber die Zuweisung der Arznei zu einem Miasma eng und klar zu definieren; mit der Folge, dass Sulfur alleine der Psora zugerechnet wird, Phosphor alleine der Tuberkulinie oder Mercurius alleine der Syphilinie.

Nach Yves Laborde arbeite ich mit fünf chronisch-hereditären Miasmen:

- Die Psora, zuständig für Hauterkrankungen, Mangel und funktionelle Leiden; ihre Nosode Psorinum, ihre Arznei: Sulfur.

- Die Tuberkulinie, zuständig für Stützgewebe, Atemwegserkrankungen; charakterisiert durch Verausgabung und Erschöpfung; ihre Nosode Tuberculinum, ihre Arzneien: Phosphor, Acidum phosphoricum, Calcium carbonicum, Calcium phosphoricum und Silicea.

- Die Sykose, zuständig für Erkrankungen des Urogenitalbereichs, Schleimbildung; mit dem Charakter der Übertreibung; ihre Nosode Medorrhinum, ihre Arzneien Thuja, alle Natriumsalze (situativ aber auch Lycopodium und Sepia).

- Die Karzinogenie, charakterisiert durch Verdrängung, Opferhaltung und Unterordnung; ihre Nosode Carcinosin, ihre Arzneien: alle Kalium-Salze.

- Die Syphilinie, zuständig für zentrales und peripheres Nervensystem, Sinnesorgane, Herz, Gonaden, Knochen, Gelenke, mit dem Charakter der Destruktion; ihre Nosode Syphilinum; ihre Arzneien: Mercurius, Arsen, Aurum sowie in Ergänzung alle weiteren Metalle; ferner die Halogene.

Dies nur als grobes Raster, das natürlich in der täglichen Arbeit wesentlich mehr differenziert werden muss. Erklärungsbedürftig, aber bewährt ist die Zuordnung aller Natrium-Salze zur Sykose ebenso wie die Verknüpfung des karzinogenen Miasmas mit den Kalium-Salzen (letzteres von mir erläutert in der Homöopathie aktuell 4/2010).

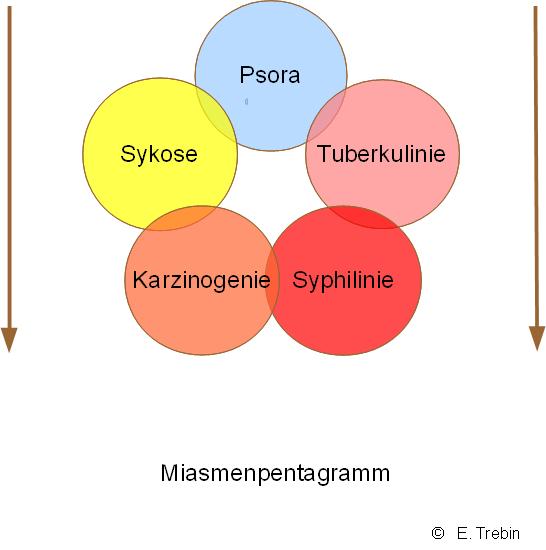

Da das Modell einer Miasmenleiter gemäß obiger Tabelle die Verhältnisse aber nicht richtig abbildet, möchte ich ein Miasmenpentagramm anbieten folgender Art:

Das Miasmenpentagramm verdeutlicht die Beziehung der einzelnen Miasmen untereinander, ihre Verwandtschaft, ihre Überlagerungen und ihre Intermediärfunktion. Die senkrechten Pfeile verweisen auf die Vertiefung der Pathologie von der Psora bis zur Syphilinie/Karzinogenie.

Warum Doppelmittel, warum kombinierte Arzneien? Zum Auftreten einer bedeutenden Pathologie bedarf es möglicherweise des Zusammenwirkens mehrerer Miasmen. Doppelmittel können zwei Miasmen repräsentieren und decken so den genetischen Hintergrund umfangreicher ab. Schon zu Zeiten Hahnemanns wurde dieser Umstand diskutiert, wie ein Zitat von Arthur Lutze zeigt:

„Einzelne zusammengesetzte (complizierte) Krankheitsfälle gibt es, in welchen das Verabreichen eines Doppelmittels ganz homöopathisch und rationell ist; wenn nämlich jedes von den zwei Arzneimitteln dem Krankheitsfalle homöopathisch angemessen erscheint, jedes jedoch von einer anderen Seite; oder wenn der Krankheitsfall auf mehr als einer der von mir aufgefundenen drei Grundursachen chronischer Leiden beruht, und außer der Psora auch Syphilis und Sykosis mit im Spiel sind.“

Nach Arthur Lutze wollte Hahnemann diese Satz wiedergeben in der 5. Auflage des Organon, nahm aber schließlich davon Abstand, da er sich der Vorhaltung der „Vielmischerei“ nicht aussetzen wollte, die ja gerade er heftig bekämpfte (aus Otto Weingärtner: Homöopathische Kombinationsarzneimittel). Dass die Doppelmittel in der Homöopathie nicht geschätzt sind, beruht nicht nur auf der ungenügenden Prüfungssituation, sondern ist auch Produkt dieser Diskussion; ihre Ablehnung hat also eine lange Tradition.

Willkommen sind in der Gegenwartshomöopathie aber Mittelwechsel, gegebenenfalls assoziiert mit dem Wechsel des vorherrschenden Miasmas. Gerade das ist bei meiner Arbeitsweise aber eher die Ausnahme, denn wenn ich mich an die optimale Kombination herangearbeitet habe, was durchaus einen gewissen Weg in Anspruch nehmen kann, dann bedarf es über zumindest lange Zeit keines Mittelwechsels mehr. Genauer gesagt, das gefundene Mineral bleibt über eine weite Strecke das Rückgrat der Therapie, ergänzende Arzneien werden allerdings durchaus benötigt – man kann sie auch Satellitenmittel nennen:

Das sind vor allem die Nosoden, die als flankierende Maßnahmen von allergrößter Bedeutung sind und die sich anhand meines reduzierten Miasmensystems (s.o.) leicht identifizieren lassen; das sind pflanzliche (auch tierische oder metallische) Arzneien, welche nötig werden, um etwa entscheidende Kausalitäten aufzulösen, Staphisagria z.B.; das sind weitere Arzneien, die einseitige Krankheitsausprägungen (somatischer wie psychischer Art) beantworten müssen, Conium z.B. bei Tumoren oder Veratrum album bei manischen Ausbrüchen einer bipolaren Geisteskrankheit.

Eine gründliche Bereinigung chronischer Leiden bedarf einer respektablen Behandlungsdauer: Eineinhalb, drei, fünf oder mehr Jahre sind die Norm und ich bin noch keiner Zauberarznei begegnet, die mit einem Schlag eine schwer gezeichnete Konstitution heilte. Zwei Miasmen, so schrieb ich, würden mit einem Doppelmittel erreicht. Was aber, wenn noch weitere Miasmen beteiligt sind? Erste gute Erfahrungen liegen mir vor, wenn nach mehrmonatiger oder mehrjähriger Therapie mit einer bestimmten Richtung eine neue Struktur sichtbar wird, etwa wenn nach längerer Behandlung eines psorisch-syphilitischen Bildes die biografisch oder hereditär eingeprägte Karzinogenie auftaucht. Dann wird ein neues Regime nötig, aber dazu wird noch manche Erfahrung zu sammeln sein.

Den Einsatz überwiegend pflanzlicher Arzneien möchte ich vor allem der Akuttherapie zuschreiben und als die erste Ebene der Homöopathie bezeichnen, das Feld personotrop gewählter Polychreste, die vor allem aus mineralischer Quelle sind, ist für mich die zweite Ebene, und die geschilderte Arbeitsweise mit kombinierten Arzneien, kompletten Salzen also, ausgewählt vor miasmatischem Hintergrund, betrachte ich als die dritte Ebene der Homöopathie. Sie beherrscht heute meine Arbeitsweise vollständig und ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sie mir bietet. Die Homöopathie wird dadurch nicht einfacher, aber besser strukturiert, und mir eröffnen sich damit hervorragende Möglichkeiten, auch schweren, chronischen Pathologien gerecht zu werden, wie ich sie vordem nicht erreichen konnte.

Bamberg, im November 2011